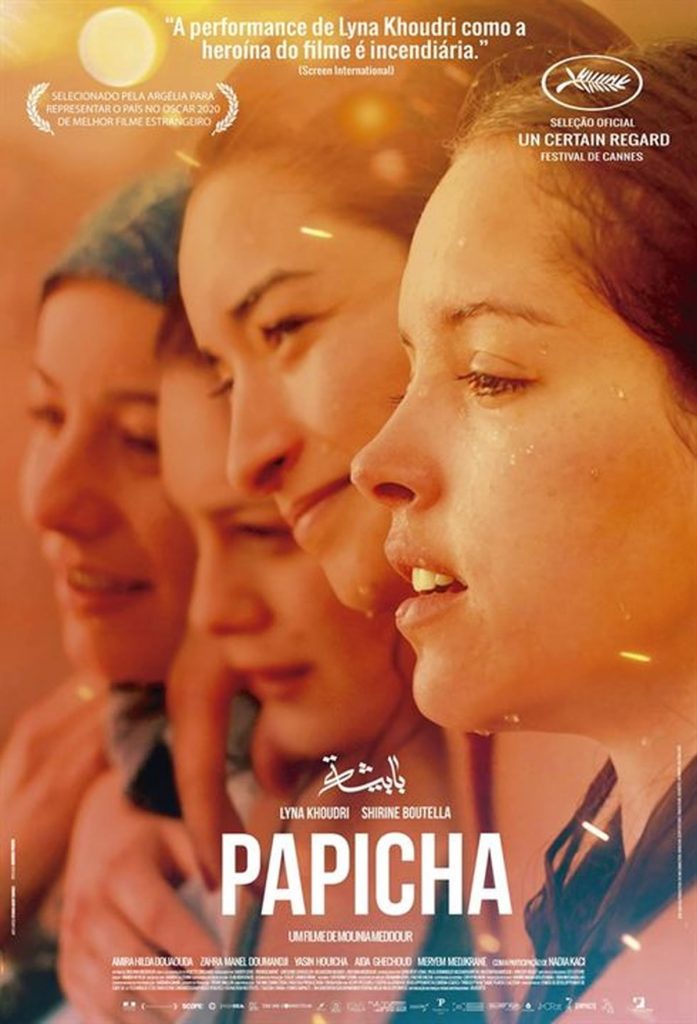

DESCOSTURANDO O PATRIARCADO – Reflexões sobre as rebeldias feministas em “Papicha” de Monnia Meddour

Diante desta impactante obra-prima do cinema contemporâneo que é Papicha, de Monnia Meddour, arrastado à comoção e às lágrimas pelo trágico desenlace de seu enredo, volto a refletir, mergulhado no cerne dos antagonismos contemporâneos, sobre este problema visceral: como descosturar o Patriarcado, desfazendo as teias de seu horrendo e milenar cistema de opressão?

Eduardo Galeano tentou resumir o Machismo assim: ele seria fruto do medo que os homens têm “das mulheres sem medo” (uma frase que Marielle Franco compartilhou em suas redes sociais, em 2016, defendendo a presença mais forte e massiva das mulheres na política).

O escritor uruguaio tocava aí num ponto essencial da manutenção das estruturas de dominação patriarcais: os machos, por mais que fazem pose de valentões, estariam na verdade temerosos de conceder autonomia às mulheres. Amedrontados diante de corpos femininos emancipados e donos do próprio desejo, montariam esquemas rígidos querendo mantê-las sob suas rédeas. Inspirando-nos em Silvia Federici, autora de Calibã e a Bruxa, poderíamos dizer que as mulheres-sem-medo são estigmatizadas como bruxas, feiticeiras e hereges por aqueles machos ciosos da defesa de seus privilégios patriarcais tradicionais.

A cineasta Monnia Meddour conseguiu realizar um filme dos mais emblemáticos sobre isto ao fazer a crônica das mulheres argelinas em Papicha – um filme que parece ser sobre moda e costura, mas que é no fundo sobre o doloroso antagonismo social que ainda cinde nossas sociedades devido às injustiças estruturais de gênero.

Aquilo que Bourdieu – sociólogo que estreou com uma obra sobre Sociologia da Argélia, em 1958, chamava de dominação masculina, e que está longe de ter sido aposentada da História, só pode funcionar através de estruturas opressivas que se enraízam também na “violência simbólica”. Os machos não dominam apenas pela violência bruta, mas também através de uma “colonização” do pensamento e dos afetos, por uma educação que conforma sujeitos para que se habituem a esta dominação dos homens. Há toda uma maquinaria de transmissão de dogmas e doutrinas para que sujeitos sejam conformados em prol do androcentrismo, para assim garantir que os corpos femininos permaneçam sempre sob controle falocrático.

Assim se legitima a construção social de uma dominação que deseja que a mulher seja enterrada viva num papel submisso e quietista, sendo reduzida ao status de animal doméstico que cuide das tarefas da casa (muitas vezes sem a digna remuneração), que se vergue à satisfação sexual dos machos, que se conforme à realizar a parte-da-leoa do serviço não-pago de reprodução social (fenômeno tão bem descrito e criticado pela supracitada Silvia Federici).

No entanto, este quadro precisa ser complexificado. Não podemos cair num maniqueísmo tosco, num simplismo reducionista e binário, que consistiria em afirmar que todos os homens são machistas e todas as mulheres feministas – que o masculino é sempre o pólo da opressão e o feminino o alvo oprimido, o que é um argumento que peca por excesso de generalização e por um injustificável “maniqueísmo de gênero”.

Na real, sabemos que existem homens feministas, ainda que minoritários, que se dedicam a serem aliados das mulheres feministas em luta pela emancipação, cientes de que as vitórias do feminismo são do interesse de toda a sociedade que aspira à justiça. Há homens críticos da masculinidade tóxica, que fazem esforços sinceros para “desconstruírem” as condutas machistas que introjetaram, que somam suas forças e vozes às minas, manas e monas em movimentos cívicos como o #NiUnaAMenos argentino ou o #EleNão brasileiro (este, retratado em documentário curta-metragem d’A Casa de Vidro).

De maneira análoga, há mulheres que agem como cúmplices ou serviçais dos machistas, são aquelas que poderiam integrar a célebre frase de Simone de Beauvoir que diz: “o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos” (ou seja, o machista não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre as próprias mulheres). Estas mulheres machistas, agentes disciplinares que impõem as normas do patriarcado a si mesmas e a outrem, representam a parcela do mundo feminino que resiste também ao avanço do feminismo.

No Brasil Bolsonarista, a pastora evangélica Damares Alves, desde 2019 à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é um exemplar notável de mulher anti-feminista, de mentalidade ultra-conservadora, fanática pelos dogmas neopentecostais, sabotadora profissional de todas as pautas que implicam maior liberdade reprodutiva e sexual para as brasileiras. Defensora rígida da família tradicional brasileira, sempre garantiu que “não é feminista, é feminina” e pregou aos convertidos em prol de um Brasil onde “menino veste azul, menina veste rosa” (e onde gays e lésbicas não ficariam assim caso tivessem tomado as devidas surras na infância, como propugnado pelo führer da seita, Jairzinho Bozonazi).

Em Papicha, filme de estréia da cineasta Mounia Meddour, somos lançados à Argel dos anos 1990, em plena guerra civil, onde soldados armados estão tocando o terror nos checkpoints e o noticiário está repleto de atentados terroristas em que os mortos se contam às dezenas.

A opressão institucionalizada contra as mulheres se concretiza no controle que se impõe a seus corpos. O emblema mais visível disso é a dominação masculina exercida sobre as vestimentas: é hegemônica nesta sociedade a ideologia que propõe que mulheres casadas devem esconder completamente seus corpos, inclusive a mínima trança de cabelo; devem fechar a boca com um zíper, e até mesmo recomenda-se que escondam um dos olhos, tornando-se assim verdadeiros ciclopes!

O destino das mulheres solteiras não é melhor – devem também esconder suas peles, e nunca deixar muitos fios de cabelo à mostra. Se alguma delas ousasse sair às ruas de minissaia, deixando a brisa acarinhar suas coxas, correria o risco de não voltar viva para casa.

A personagem principal, Nedjma (interpretada pela vencedora do César de Atriz Revelação, Lyna Khoudri), garante que não quer ir embora da Argélia, apesar de viver sob um regime tirânico que impõe às mulheres que escondam seus corpos por detrás dos hijabs.

Universitária que estuda Literatura Francesa, ela é uma jovem de tendências hedonistas, que gosta de sair para dançar na balada, com muito batom nos lábios e disposta às sensualidades mais ousadas na pista.

Samira, uma das amigas de Nedjma, está prestes a se casar e seu clima emocional não é nada festivo: ela vê a perspectiva do casório com cara de velório. “Meu marido vai me trancafiar, vou ter que abandonar os estudos”, lamenta Samira.

Junto com as amigas, Samira aproveita seus últimos momentos antes de dar entrada no cárcere matrimonial para dançar e cantar um rap louco. Com uma montagem ágil, uma atitude repleta de empatia pelas moças que retrata, o filme de Meddour instala-se, a princípio, num território próximo ao da comédia de costumes, apostando numa descrição realista da sororidade destas mulheres.

Brilhantemente conduzido por uma narrativa envolvente, sem um único momento de tédio, o filme conduz o espectador de maneira bem dinâmica a acompanhar as vidas destas mulheres que tem comportamentos “moderninhos”, irreverentes e laicos demais para que não entrem em choque com as forças do conservadorismo teocrático.

Em Papicha, não estamos diante de uma guerra entre os sexos simplória, que oporia homens e mulheres em lados opostos do campo de batalha, mas sim de um retrato da cisão dentro do próprio campo do feminino. De um lado, as meninas charmosas (papichas) que reivindicam seu direito ao gozo dos prazeres da vida; de outro, mulheres apegadas aos dogmas e tabus do obscurantismo religioso, cheias de uma fé ardorosa em um Alá que supostamente fez as mulheres para serem animais domésticos dóceis e submissos, com corpos sempre escondidos das vistas dos homens em espaços públicos.

Em uma aula na universidade, enquanto o professor explora as ideias de Albert Jacquard em sua obra Individus et Societé, a sala é invadida por uma horda de mulheres em trajes negros, entregando panfletos em prol dos corpos femininos rigidamente cobertos. Num ruidoso protesto contra quem fala línguas estrangeiras, atacando o professor por estar “corrompendo as mentes da nossa juventude”. Aí se desenha outro dos grandes temas do filme: a oposição entre uma atitude de “abertura” ao Ocidente e à cultura de massas “pop”, por um lado, e a atitude de recusa a qualquer intercâmbio cultural com o que é tido como exterior ao islamismo.

Nedjma, em seu cotidiano, vivencia várias opressões de que o filme faz a crônica veloz, indo num crescendo rumo à tragédia: no ônibus, Nedjma sofre a violência verbal de um rapaz que, insatisfeito com a insuficiente cobertura que Nedjma impõe à sua pele, lhe dispara: “cubra-se antes que uma mortalha o faça em seu funeral!”

Diante desta cena, fiquei pensando no quanto palavras às vezes podem ferir mais do que tapas. Se ele tivesse estapeado a mulher por estar exibindo em demasia seu corpo, decerto que seria uma violência em si mesma brutal e injustificável, mas as palavras que escolhe, ameaçando-a de morte caso não se curve aos dogmas quanto às vestimentas adequadas das mulheres, é de uma violência que fere ainda mais fundo.

Livremente inspirado em fatos reais, Papicha é a crônica de uma rebeldia que se intensifica, cena a cena, conforme a protagonista Nedjma vai forjando um protesto contra a sociedade que lhe oprime: usando a costura como arma, ela propõe uma união entre ética e estética, uma politização da moda.

Em um contexto em que a vestimenta da mulher está radicalmente em disputa, Nedjma não está disposta a ceder e simplesmente se submeter. Ainda menos quando um trauma tremendo vem rasgar sua família: sua irmã Linda é assassinada, no meio da rua, por uma “mulher-de-fé”, uma destas militantes islâmicas fanatizadas que se prestam ao desserviço à causa feminista e se tornam violentas defensoras do status quo organizado e mantido pela aliança criminal entre o Patriarcado e a religião instituída.

Nedjma é uma figura que poderia figurar em um livro que ficou por escrever: La Femme Revolté. Apesar de todo seu brilhantismo, Camus, em seu L’Homme Revolté, dá muito mais trela pros machos humanos que se rebelaram. Onde estão, em seu livro, Olympe de Gouges, Joana D’Arc ou Mary Wollstonecraft? Também Nedjma merecia figurar ali, neste livro imaginários A Fêmea Revoltada, no rol das que quebram o silêncio e levantam-se contra a opressão. Nedjma, com o luto pesando sobre seus ombros, com a ferida indelével de ter perdido a irmã para a violência fanática, garante que nunca perdoará a assassina de sua irmã Linda, nem “os ignorantes que abusam da religião.”

O filme Papicha está interessado em táticas de luta contra o engessamento dos costumes e condutas ocasionado por um governo teocrático-obscurantista e suas ramificações na sociedade civil. No caso que o filme narra, a arma de Nedjma e suas amigas é a costura: um desfile de moda é transformado em plataforma para a rebeldia.

Em matéria para Carta Maior, Costura contra a opressão, Carlos Alberto Mattos escreve que a “onda de radicalismo” obscurantista é “levada a cabo não só por homens, mas também por mulheres cheias de fúria ortodoxa. Até que um incidente brutal atinge a família de Nedjma, e ela decide responder com as armas de sua arte”:

“Não era fácil ser uma garota razoavelmente moderna na Argel dos anos 1990. Eram tempos de recrudescimento do fundamentalismo islâmico, com os talibãs exercendo sua influência pelo mundo árabe. Papicha (“garota bonita” na gíria local) narra a resiliência da jovem Nedjma (Lyna Khoudri) no enfrentamento da opressão que se abatia sobre as mulheres na Argel da época.

Nedjma gostava de usar jeans – o que para os intolerantes significava estar nua –, cabelos descobertos, maquiagem descolada e, sobretudo, era apaixonada pelo estilismo. Fazia universidade e estudava francês, outros pecados mortais pelo código social segundo o qual às mulheres cabia ficarem em casa e servirem ao marido e aos filhos.

(…) As roupas e tecidos, com suas cores, têm importância essencial na história. Recusando-se a usar os roupões impostos às “mulheres decentes”, Nedjma resolve organizar um desfile de moda com suas colegas da residência universitária. O objetivo é subverter a platitude dos haliks (panos brancos que cobrem inteiramente o corpo das argelinas conservadoras), transformando-os pelo corte em peças de alta costura com alguns decotes ousados para os padrões em voga.

(…) O evento não passará impune pela vigilância fundamentalista, colocando em teste a consciência e a disposição de luta de Nedjma e suas amigas. As quatro moças protagonistas trazem nuances interessantes sobre as formas de conviver com a opressão, sobretudo para as que não querem optar nem pela submissão, nem pela saída costumeira do exílio.

Papicha é às vezes ingênuo na caracterização das protagonistas e incorre aqui e ali no sentimentalismo, mas o carisma das atrizes, o ritmo ágil e o impacto de algumas cenas somam pontos a favor desse libelo feminista, que também é um elogio da sororidade perante a tirania. (MATTOS)

Esta tirania que ficamos tentados a adjetivas como “talebânica”, que oprime as papichas argelinas, é similar àquela que deu um tiro na cabeça da ativista paquistanesa Malala (esta, outro símbolo de resiliência, acaba de se formar em Oxford). Também em Papicha, o que está em questão é o direito a uma educação plena, laica, libertadora, concedida às mulheres dos países islâmicos.

No filme de Monia Meddour, há um salutar espírito de insubmissão e irreverência: Nedjma e suas amigas afirmam comportamentos “desviantes” dos dogmas, incomodando os conservadores engessados. Elas ofendem os ortodoxos com seus cigarros, cantorias, maquiagens, sensualidades e loquacidades.

Diante de uma ideologia reinante que pressupõe que Deus ou Alá tenham criado a mulherada para ficar em casa feito um bicho doméstico que labuta quieto e sempre servil, elas se insurgem. Não o fazem com armas, como fizeram através da História algumas dessas mulheres resilientes e revolucionárias como Djamila Bouhired durante a Guerra de Libertação (Independência) da Argélia contra a França, mas através da costura de um outro mundo possível. Onde o salto alto não fosse imposto, nem o biquini proibido, nem se matasse por conta do que uma mulher está vestindo ou deixando de vestir.

A filósofa brasileira Maria Cristina Franco Ferraz nos ajuda na libertação em relação às correntes da “razão androcêntrica”, aquela que conduziu à valorização excessiva do “racional” em detrimento do sensorial. Papicha merece uma leitura próxima à filosofia de Maria Cristina, que mostre que não há nada de superficial ou tosco na preocupação destas mulheres com aspectos que esta razão machista considera mera “cosmética”.

O cuidado do corpo é o cuidado-de-si, uma evidência que muitas vezes permanece oculta para aqueles dominados por uma ideologia racionalista, onde os poderes racionais aparecem como falsamente “desencarnados”, como se a razão não fosse sempre um poder exercido por um corpo que come e bebe, que mija e caga, que nasceu e vai morrer, que não sobrevive sem oxigênio e nutrientes do ambiente que o rodeia. Por que batom nos lábios e perfume na pele seriam desprezíveis “futilidades” femininas, e não um reconhecimento da importância das superfícies, das sensorialidades, das zonas de contato e de intercâmbio informacional?…

Na Argel que o filme mostra, o padrão imposto é a mulher escondida sob hijabs – e aquelas que se recusam a isso podem virar alvos e vítimas do terrorismo fanático. Na cena da praia, que estampa o cartaz do filme, as diversões das mulheres à beira-mar, de biquinis e maiôs, servem como manifesto político – como a performance ousada de prazeres proibidos.

Não se trata, aqui, de fazer uma apologia simplória da licenciosidade, nem de pregar a “superioridade” intrínseca dos valores liberais-ocidentais, nem de pregar o nudismo como melhor solução para os países islâmicos – o que seria um utopismo pra lá de irrealista. Ou vocês realmente tem alguma esperança de, no futuro próximo, testemunharmos mulheres sauditas, iranianas, afegãs, palestinas, vestindo biquinis e minisaias? Aliás, isto seria desejável? Haveria qualquer justificativa plausível para uma “intervenção humanitária ocidental” que se colocasse como objetivo a libertação das mulheres islâmicas? Não, pois a libertação delas é tarefa das próprias mulheres e não pode ser terceirizada.

Para terminar, portanto, gostaria de evocar aqui uma polêmica que envolveu a genial escritora e ativista indiana Arundathi Roy, uma das mulheres rebeldes mais inspiradoras hoje em atividade no mundo, quando veio a público para criticar uma certa “instrumentalização do feminismo” que os Masters of War realizaram para tentar justificar a criminosa, ilegal e farsesca invasão do Iraque em 2003. Chefiados pelo serial killer George W. Bush, os milicomachos que se colocaram à frente da “Guerra Contra o Terror” chegaram a propor que estariam ajudando, com suas bombas, a libertar as mulheres iraquianas e afegãs de suas burcas:

Mas quem seria ridículo a ponto de realmente acreditar que os U.S. Marines estavam em uma missão feminista? Arundathi Roy coloca o óbvio: não é possível chegar a um mundo tal como o sonham as feministas libertárias através dos bombardeios e das intervenções militares “humanitárias” (que humanitarismo é esse, aliás, que se constrói com a fabricação quase “industrial” de cadáveres em massa nos pobres países que são alvo de intervenção armada por parte dos guardiões do Ocidente?).

“It’s being made out that the whole point of the war was to topple the Taliban regime and liberate Afghan women from their burqas, we are being asked to believe that the U.S. marines are actually on a feminist mission. (If so, will their next stop be America’s military ally Saudi Arabia?) Think of it this way: in India there are some pretty reprehensible social practices against “untouchables”, against Christians and Muslims, against women. Pakistan and Bangladesh have even worse ways of dealing with minority communities and women. Should they be bombed? Should Delhi, Islamabad and Dhaka be destroyed? Is it possible to bomb bigotry out of India? Can we bomb our way to a feminist paradise? Is that how women won the vote in the U.S? Or how slavery was abolished? Can we win redress for the genocide of the millions of Native Americans upon whose corpses the United States was founded by bombing Santa Fe?” ― Arundhati Roy

Em Papicha, todos estes questionamentos absolutamente cruciais avançados pela Arundathi ganham uma narrativa emblemática e inesquecível: não se trata de idealizar o Ocidente liberal e as supostas liberdades mais amplas que ele concede às mulheres, pois sabemos o quanto as mulheres penam horrivelmente sob a aliança criminal entre Patriarcado e Capital em países de hegemonia capitalista e neoliberal; tampouco se trata de passar pano para os crimes e opressões estruturais cometidos contra as mulheres em teocracias islâmicas onde o obscurantismo religioso é usado como um verniz para encobrir e dar respeitabilidade àquilo que é pura misoginia e dominação masculina.

As papichas, na obra brilhante de Monia Meddour, indicam um caminho que tem a ver com a construção autônoma, das mulheres por elas mesmas, de maneiras de construir sororidade e de descosturar o patriarcado. Elas buscam maneiras criativas de contestar o cistema que as oprime, não dispensam o que é tido por fútil, meramente cosmético, totalmente desimportante, como as vestimentas e as maquiagens, por sabem que até isso está em disputa numa espécie de guerra cultural em que se joga não só o futuro do feminismo, mas o próprio porvir da justiça social em nosso planeta arrasado por injustiças persistentes.

No filme Papicha, temos uma espécie de versão argelina da distopia teocrática-fundamentalista descrita nos EUA, transformado em Gilead, na obra literária de Margaret Atwood, transposta para série, The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia). Em ambos os casos, mulheres também são agentes da opressão patriarcal – penso, por exemplo, na figura bastante vilanesca da Tia Lydia, em Atwood, e das hordas de mulheres fanatizadas que cometem crimes de homicídio ou de silenciamento contra a liberdade de expressão e de cátedra no filme de Meddour.

A violência da dominação masculina torna-se explícita no sangrento desenlace de Papicha, em cenas que se tornam inesquecíveis também devido ao contraste radical entre a euforia do desfile de moda, em que as moças gozam com todas as delícias da transgressão, sentindo-se como Madonnas ao som de um pop eletrônico, rompido brutalmente pela irrupção do massacre repressivo. Diante de mulheres ousadas demais, o Patriarcado obscurantista e conservador não hesita em apelar para as armas-de-fogo para conquistar o silenciamento do dissenso e a obediência pelo terror. Mas é sem sucesso pleno.

Ainda que Papicha termine em clima de tragédia – se fosse uma peça de teatro, o sangue estaria escorrendo e molhando os pés da platéia -, há algo de uma luz inextinguível, de uma primavera resiliente, na cena final em que Nedjma e Samira, ainda vivas ainda que traumatizadas, mostram-se decididas a não desistir. Diante do bebê no ventre de Samira, fabrica-se um ícone para uso das lutas do porvir: as forças do atraso quiseram afogar num oceano de sangue os ímpetos libertários das mulheres, que foram acusadas de estarem se abandonando de modo sacrílego às seduções do ocidente capitalista ou às artimanhas do demônio da sensualidade, mas elas seguem determinadas a descosturar o patriarcado, resignificar as burcas, praticar o re-design dos haiks, sonhando em vestir de maneiras inéditas, por dentro e por fora, as novas gerações.

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, Julho de 2020

Acesse todos os textos sobre Cinema

já publicados em www.acasadevidro.com

PAPICHA (2019) – Baixar o filme em torrent – Legendas em português – Via Fórum Making Off.

Publicado em: 25/07/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes

1 comentário

È sempre necessário, descosturar o que foi mal costurado

Otavio Demasi jornalista Mtb 32548 e consultor de turismo

Comentou em 25/08/20